本記事では、動画制作を内製化するメリット・デメリットをご紹介します。

また弊社トック企画では、動画制作代行を格安で行っています。

50年という長年の実績により培ったノウハウにより圧倒的な効率化に成功しており、

高品質な動画を、業界水準を大きく下回る金額でご提供可能です。

もし依頼先をお探しの方は、一度お気軽にご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。

1,000社以上の動画制作実績!

プロに無料相談してみる

目次

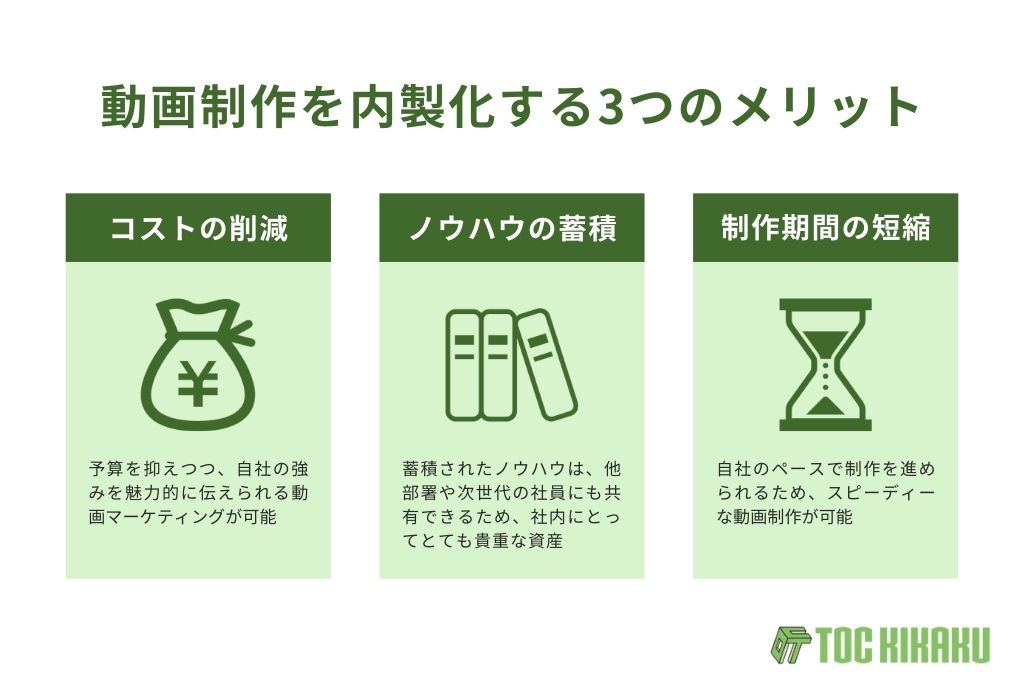

動画制作を内製化する3つのメリット

動画制作の内製化で得られる主なメリットは、以下の3つです。

1.動画制作コストを削減できる

2.自社に動画制作のノウハウが蓄積される

3.動画制作の期間が短縮される

動画制作を内製化できると、コストの削減や時間短縮などのメリットを長期的に得られます。

1.動画制作コストを削減できる

動画を内製化すると、外部に動画制作を依頼するコストが削減できます。

自社内で動画制作ができない場合は、外部の制作会社に依頼する必要があるため、動画制作のコストがかかってしまいます。

外部に動画制作を依頼する場合の費用相場は、以下の通りです。

動画内容 | 費用相場 |

30秒のPR動画 | 5万〜30万円程度 |

編集を含む動画 (ナレーションや音源など) | 数十万〜数百万円程度 |

自社で動画制作を内製化できると、動画制作にかかる上記の予算を抑えつつ、自社の強みを魅力的に伝えられる動画マーケティングを実現できます。

動画制作の費用相場や抑え方を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にご覧ください。

2.自社に動画制作のノウハウを蓄積できる

動画制作を内製化できれば、動画制作に関するノウハウが自社内に蓄積されていきます。蓄積されたノウハウは、他部署や次世代の社員にも共有できるため、社内にとってとても貴重な資産になるでしょう。

習得した動画制作スキルを社内で継承して、動画マーケティングを長期的に実践できる体制を整えるのが重要です。

3.動画制作の期間を短縮できる

動画制作を内製化すると、完成までの期間短縮が可能です。タイムリーな情報発信が求められる昨今、動画制作期間の短縮が求められています。

外部の制作会社に依頼する場合、主に制作会社の選定・打ち合わせ・撮影などの工程があり、都度連携や調整が必要なため時間がかかります。動画制作を内製化できれば、自社のペースで制作を進められるためスピーディーな動画制作が可能です。

外部依頼によるタイムロスを解消し、機動的な動画マーケティングが可能になるでしょう。

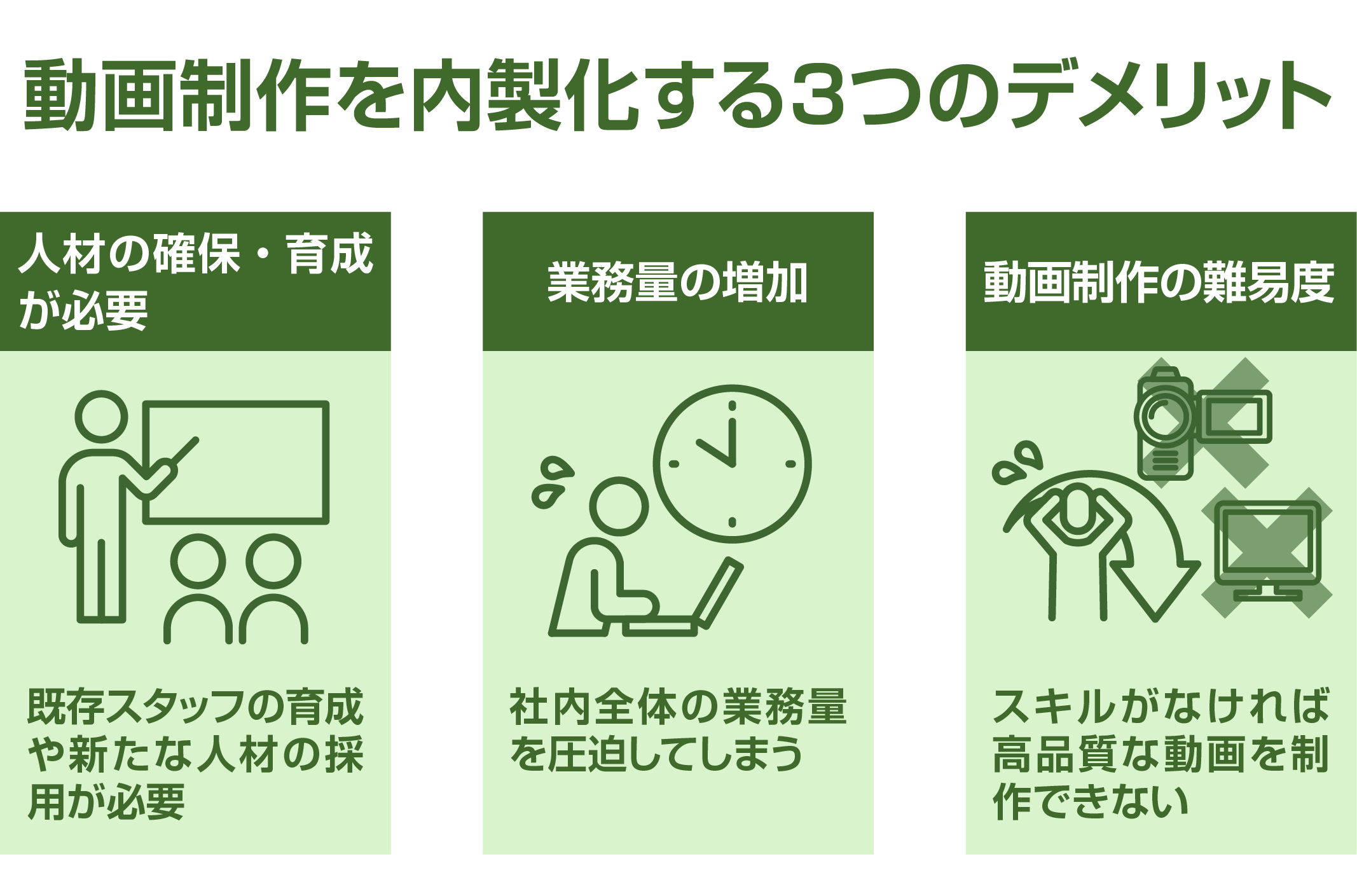

動画制作を内製化する3つのデメリット

動画制作の内製化によるデメリットとしては、主に以下の3つです。

1.人材の確保・育成が必要

2.自社での業務量が増加する

3.高品質の動画制作は難しい

動画制作の内製化は、多くの時間や人員が割かれてしまうなどのデメリットも理解したうえで実施しましょう。

1.人材の確保・育成が必要

動画制作を内製化するには、人材の確保や育成が欠かせません。自社のスタッフを育成してスキルを習得させる方法や、経験者を外部から採用する方法がありますが、いずれも一定のコストがかかります。

また、十分なスキルやノウハウが備わるまでは、制作に時間がかかるだけでなく、品質が安定しない期間が生じることもあります。

動画制作の内製化は、人材の確保と育成に必要な時間を確保しつつ、長期的なスケジュールを立てて段階的に進めましょう。

2.自社での業務量が増加する

これまで外部の専門業者に依頼していた動画制作を自社内で行うようになると、従業員の業務負担が増加する可能性があります。

外部発注で確保していた「時間」や「リソース」を動画制作に充てることで、本来の業務時間が減り、業務効率や生産性が低下する可能性があるためです。

また、従業員が動画制作のスキルをイチから習得しなければならない場合、教育やトレーニングにかかる時間やコストも無視できません。

そのため、動画制作を完全に内製化するのが難しい場合は、一部の工程から内製化を始めて徐々に範囲を広げていく方法がおすすめです。

3.高品質の動画制作は難しい

動画制作を内製化できても、プロの動画クリエイターが制作するような高品質の動画にはならない可能性があります。

時間と労力をかけてある程度高い品質の動画制作ができるようになっても、外部の制作会社が手がける動画よりは品質が劣るでしょう。

高価な撮影機器や、スタジオが必要な撮影や高品質なPR動画・広告動画の制作は、外部に依頼した方が割安になる場合もあります。

自社の強みを活かせる部分は内製化し、高度なスキルが必要な部分は外部に依頼するなど、必要に応じて選択していきましょう。

動画制作を内製化する際のフロー

次に、動画制作を内製化する際の主なフローを紹介します。

1.動画制作に必要なスキルを持つ人材を育成・確保する

2.動画制作に必要な機材を準備する

3.企画・構成を考えるためのチームを編成する

4.動画を撮影する

5.動画を編集する

自社の状況に合わせて適切なフローを設計できれば、無理なく動画制作の体制を整えられるでしょう。

1.動画制作に必要なスキルを持つ人材を育成・確保する

動画制作を内製化するには、撮影・編集・企画などのスキルを持つ人材が必要です。

人材を育成する際、最初は基礎知識を習得するための研修や、動画編集ソフトの操作トレーニングを実施するとよいでしょう。特に、シンプルな社内向け動画から始めると、実践的な経験を積みやすくなります。

また、動画制作のプロセスを理解すると、外注とのスムーズな連携も可能になります。スキルが高い人材の育成・確保が、質の高い動画を継続的に制作するカギになります。

2.動画制作に必要な機材を準備する

動画制作には、撮影機材や編集ソフトの導入が必要です。基本的には、カメラ・三脚・マイク・照明・動画編集ソフトが揃っていれば社内での動画制作が可能です。

スマートフォンでも十分な画質を確保できますが、安定した映像を撮影するためには三脚やジンバルの利用を検討するとよいでしょう。

また、ナレーションを録音する場合は、外付けマイクの導入をおすすめします。動画の内容に応じて最適な機材を選定し、制作環境を整えましょう。

3.企画・構成を考える

動画制作では、まず「誰に・何を・どのように伝えるか」を明確にすることが重要です。

動画の目的が明確でないと内容がブレやすくなり、視聴者に伝わりにくい動画になってしまいます。そのため、ターゲット・伝えたいメッセージ・動画の長さを事前に決定し、企画を具体化していきます。

また、撮影時の流れをスムーズにするために、構成案や絵コンテの作成も効果的です。撮影時や編集時の手戻りを減らし、制作効率を向上できます。

4.動画を撮影する

企画と構成が固まったら、撮影を行います。撮影する際には、手ブレを防ぐための三脚の使用、音声をクリアに録るためのマイクの活用、適切なライティングに注意しましょう。

また、撮影前にリハーサルを行い構図や動きの確認をしておくと、本番の撮影がスムーズになります。

特に、ナレーションやインタビュー動画では、余計なノイズを避けるために静かな環境で撮影することをおすすめします。

編集を見越した映像の撮り方を意識すると、後の作業がスムーズに進むでしょう。

5.動画を編集する

撮影した映像をつなぎ、不要な部分をカットして視聴しやすい動画へと仕上げましょう。動画編集ソフトを活用してBGMの追加・テロップの挿入・ナレーションの調整などを行うと、より分かりやすく伝わる動画に仕上げられます。

特に、テロップを入れると音声なしでも内容を理解しやすくなり、視聴者の離脱を防げます。完成後は社内で確認し、修正点を反映させて最終版へと仕上げましょう。

適切なプロセスを踏むことで、コストを抑えながら高品質な動画制作が可能になります。

動画制作の内製化の成功事例

ここでは、動画制作の内製化に成功した企業の事例を2つ紹介します。

1.株式会社湖池屋

2.株式会社メルカリ

自社の状況と照らし合わせながら、他社の成功事例を参考にしてください。

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋は、創業70年を超える老舗企業でありながら、動画制作の内製化を成功させています。

コロナ禍による影響で営業DXが求められるようになったことを受け、同社は動画内製化を進め始めました。

主に制作したのは、複数商品をまとめて紹介する2〜3分程度の動画です。制作した動画を営業活動で活用することで、問い合わせ件数の増加や販売促進効果を得られました。

参考:株式会社湖池屋公式サイト

株式会社メルカリ

株式会社メルカリは、動画制作にかかる費用や時間、コミュニケーションを削減する目的で動画制作の内製化に取り組みました。

公式YouTubeチャンネルに投稿する動画を自社で制作したため、外注によるコストカットに成功しています。

また、シンプルで分かりやすいマニュアル動画を投稿することで、高度なスキルや豊富なノウハウがなくても制作できるようになったとのことです。

動画制作の内製化を失敗しないためのポイント4つ

動画制作の内製化を失敗しないポイントには、以下の4つがあります。

1.動画制作をする目的を明確化させる

2.動画内製化支援を専門家に依頼する

3.社内の人材で動画制作チームを編成する

4.動画制作のマニュアルを作成する

また、それぞれのポイントを複合的に実施できると、動画制作の内製化が達成されるまでの労力や時間の短縮ができます。

1.動画制作をする目的を明確化させる

動画制作の内製化で失敗しないためには、まず目的を明確にすることが重要です。目的がはっきりすれば、ターゲットの選定やスケジュールの設定がスムーズに進みます。

また、事前に従業員の理解を得ることや、組織編成・リスキリングの検討も必要です。

内製化の目的を社内で共有し、納得感を持って進めることが成功への第一歩となるでしょう。

2.動画内製化支援を専門家に依頼する

社内で動画制作の内製化を進める際は、専門家の支援を活用するのがおすすめです。

外部の専門家やコンサルタントに依頼すれば、内製化のプロセス設計や施策立案のサポートを受けられます。

また、自社だけでは気付かなかった視点やアイデアを取り入れられるため、内製化の失敗リスクを軽減できます。

豊富な知識と経験を持つ専門家のアドバイスを活用し、労力や時間を抑えながらスムーズな内製化を実現しましょう。

3.社内の人材で動画制作チームを編成する

動画制作を自社で行う場合は、専任のチームを編成する必要があります。動画制作には、企画・撮影・編集など多くの工程があり、1人ですべてを担うと負担が大きくなるためです。

例えば、企画・撮影・編集をそれぞれ担当する部署を設けることで、業務の効率化が図れます。

また、外部から経験豊富なディレクターを迎えて、チームをリードしてもらうのも効果的です。

社内の人材を適材適所に配置し、協力体制を整えて内製化の成功につなげましょう。

4.動画制作のマニュアルを作成する

社内で蓄積したノウハウは、文書化してマニュアルとして共有すると失敗を防ぎやすくなります。

マニュアル化すると誰でも動画制作の手順や注意点を確認でき、業務の引き継ぎもスムーズに行えます。また、マニュアルは定期的にアップデートし、最新の情報を反映させるのが理想的です。

動画制作の内製化を成功させるために、誰もが一定のクオリティで業務を遂行できる環境を整えましょう。

動画の内製化に関するよくある質問

最後に、動画の内製化に関するよくある質問をまとめました。

1.YouTube動画の制作を内製化させる方法はありますか?

2.動画編集スキルのリスキリングを進める方法はありますか?

それぞれの質問を確認して、効率よく動画の内製化を進めていきましょう。

YouTube動画の制作を内製化する方法はありますか?

YouTube動画の制作を内製化させる場合、最初から完全に内製化させるのではなく、少しずつ内製化させるのがおすすめです。

いきなり完全に内製化すると、従業員が対応できずに動画の制作効率や品質が低下するリスクがあります。

例えば、動画編集や動画公開などの一部の工程を内製化しつつ、台本作成や企画などの業務は外部に依頼する方法があります。

自社の状況やリソースに合わせて段階的に内製化の範囲を広げるよう意識して、無理なく動画制作の体制を整えましょう。

動画編集スキルのリスキリングを進める方法はありますか?

自社の従業員に新たなスキルを習得させる場合、研修などの活用をお勧めします。

動画編集スキルをイチから習得するためには時間がかかるため、初心者でも無理のないスケジュールを設定して、徐々にスキルを身につけていけるよう配慮しましょう。

また、動画編集のリスキリングを進める場合、経済産業省が提供する「スキリング補助金講座」の活用がおすすめです。

「スキリング補助金講座」を利用すれば、国から最大56万円の補助金を受けられます。

動画制作の内製化を成功させて社内のスキルを向上させよう

本記事では、動画制作の内製化のメリットや成功のポイントを解説しました。内製化を適切に進めると、制作期間の短縮やノウハウの蓄積などのメリットがあります。

一方で、人材の確保や業務負担の増加などの課題もあるため、専門家の支援を活用したり内製化を段階的に進めたりする工夫が必要です。

戦略的に内製化を進め、社内のスキル向上とコスト最適化の両立を目指しましょう。

シェア

シェア  ポスト

ポスト  LINEで送る

LINEで送る  ブックマーク

ブックマーク